夫のライプツィヒ日帰り出張に便乗して、またライプツィヒへ行って来た。前回のライプツィヒ訪問では学校博物館でナチスの時代や旧東ドイツの学校教育について知り、とても興味深かった。私がドイツに来たのはベルリンの壁崩壊後だし、旧東ドイツに住むようになったのも10年ちょっと前からなので、旧東ドイツ(DDR)を実際に体験してはいない。しかし、旧西ドイツで生まれた私の夫の両親は西ドイツへ逃げた東出身者で、ときどき会話の中にDDRの話が出ることがある。私自身もごく短期間ではあったが、壁崩壊からまもない頃に東側でホームステイをした経験があり、DDRとはどんなところであったのか、気になってしかたがない。

これまで、ベルリンやその他の町のいろいろなミュージアムでDDR関連の展示を見て少しづつその姿を掴みつつあるのだが、ミュージアムごとにテーマの絞り方が違うので、全体的な戦後の歴史の流れをきちんと把握しているわけではない。そこで、今回はライプツィヒ現代博物館(Zeitgeschichtliches Forum Leipzig)へ行った。

町の中心部にあるので、アクセスがとても楽。

この博物館は、かつて西ドイツ首都だったボンに1994年に開館した歴史博物館、Haus der Geschichteの姉妹博物館の一つ。嬉しいことに入場無料だ。

展示フロアは2階が常設展示スペースで、1945年以降の旧東ドイツの歴史について展示している。年代順展示ではなくテーマ別展示でフロアをテーマごとにパーティションで仕切ってあるので広いのか狭いのかよくわからない。展示の仕方としてはややわかりづらい気がしたが、内容はとても興味深かった。

戦後のドイツ人追放により難民となってドイツ本国へ強制移住させられたドイツ人の数。現在、シリアなど紛争地域からの難民の受け入れを巡ってドイツの政策が国内外で激しく議論されているが、ドイツは他民族を難民として受け入れて来ただけでなく、同胞である難民を受け入れ、社会に統合して来た過去がある。戦後、東欧諸国からの民族ドイツ人を受け入れ、冷戦時代には西ドイツは東ドイツからの避難民を受け入れた。同胞を受け入れることと他民族を受け入れることは同じではないが、流入者の社会への統合という課題に常に向き合って来た歴史があるのだなと考え入ってしまった。戦後のドイツ人の強制移住については、ドイツ在住のギュンターりつこさんがその時代を生きた方へのインタビューに基いた素晴らしいブログ「月は登りぬ」を執筆されている。本当に貴重な体験談で、更新を楽しみにしているブログ。

これは連合国軍政下で行われたドイツの非ナチ化において公務員などの要職につく人々とナチ党との関わりを審査するために使用したアンケート用紙。

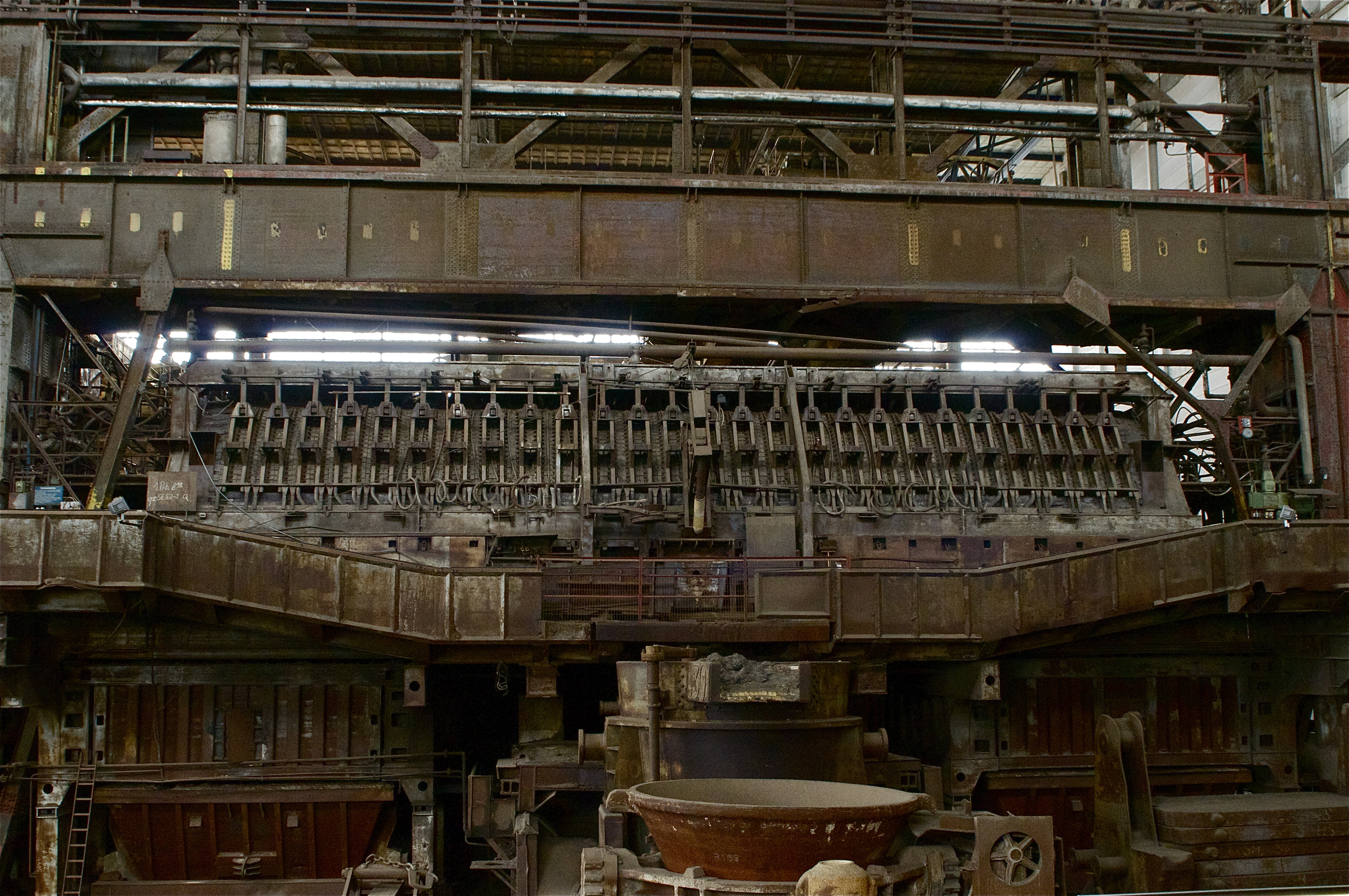

戦後、東ドイツはソヴィエトを手本に計画経済への道を進むことになる。私はこの「まにあっくドイツ観光」を始めてから旧東ドイツのいろいろな町へ行くようになったが、あちこちの博物館を眺めていて気づいたことの一つは「DDR時代には町や地域ごとに産業を分担していた」ということだ。例えば、ドイツ光学産業の発祥地、ラーテノウの光学博物館で、「旧東ドイツ時代のメガネはすべてラーテノウで作られていた」という文面を目にして「えええ?100%?それでは独占ではないの?」と一瞬びっくりして、その後に「あっ、そうか。社会主義時代は計画経済だったんだった!」と思い出した。

東ドイツ計画経済のマップ。ドイツ再統一後には旧東ドイツの産業が衰退して多くの失業者を生んだが、設備の老朽化や技術の遅れだけが原因ではなく、産業が地域ごとに固定され、いわゆるリスク分散ができない状態だったことも一因だったのかな。

1953年に東ベルリンで起こり、東ドイツドイツ全国に広がった労働者による政府に対する抗議行動、Volksaufstand。多くの死者を出すことになったこの暴動はソ連軍が出動して鎮圧された。

DDR時代の生活の様子。このような家具は現在はレトロな家具として結構人気があったりする。窓の外にはPlattenbauと呼ばれる高層のアパート群が建ち並ぶ景色。こうした光景は東ドイツだけではなく旧社会主義国の都市部ではどこでも見られるもので、どことなく日本の工業団地に似ていないこともない。最初にPlattenbauに住む夫の親戚を訪ねたとき、子供の頃、従兄弟が住んでいた社宅に遊びに行ったときの記憶がフラッシュバックした。西育ちの夫は「典型的な社会主義建築だよ」と言ったが、私はなんとなく懐かしさを感じたものだ。

ドイツ社会主義統一党(SED)の会議室。

政治犯輸送車。

写真は撮らなかったが、70年代にライプツィヒを中心に高まった平和・環境保護運動、そしてベルリンの壁崩壊を導くことになった反体制運動についてにも大きな重点が置かれていた。ライプツィヒは戦後の東ドイツの歴史において大きな役割を果たした町だ。ここにHaus der Geschichteの分館が置かれているのも頷ける。

「オスタルギーグッズ」。オスタルギーというのは郷愁を意味するドイツ語、ノスタルギーと東を意味するオストを組み合わせた造語だ。東ドイツの人々は日本人にはなかなか想像のできないような体制の下で長い年月を過ごし、そして自らの行動によって体制を打ち破って現在があるわけだが、今となってはDDRの時代をちょっと懐かしく思うという人も多い。もちろん、当時の社会体制を肯定しているわけではないはずだが、辛かった時代もDDRに生きた人たちにとっては大切な人生の一部であり、アイデンティティを形作る要素であることには変わりがないのだろう。

3階の特別展示フロアでは東ドイツのコミックに関する展示をやっていて、これも面白かった。

DDRのコミック、Mosaik。東ドイツでは出版物に対し厳しい検閲が行われていたが、このコミックシリーズだけは正真正銘面白い読み物だと子供達は夢中になった。1955年に初登場してから20年の間に223巻まで出版されるという人気ぶりだったという。

3人の小人Dig とDagと Digedagが繰り広げる冒険旅行は東ドイツ市民が行くことができなかった国々への想像をかき立て、夢を広げてくれた。

アメリカシリーズ、アラビアシリーズ、テクノロジーシリーズなど数多くのシリーズがあり、面白いだけではなく、なかなか勉強にもなる内容らしい。このコミックは現在も東西問わず根強いファンがいる。

しかし、子供達が漫画に夢中になることを好ましく思わない大人がいるのはどこでも同じなようで、旧西ドイツでも旧東ドイツでも「子ども達を漫画の悪影響から守ろう」運動が繰り広げられた時期があったとのこと。漫画のような低俗なものを読むとバカになる、不良になるとコミックを燃やしたり、コミックを持って来たら良い本と交換してあげますというキャンペーンをやったりしていたそうだ。

展示のごく一部しか紹介できなかったが、ドイツの戦後史、旧東ドイツの歴史の概要を知るのに良い博物館だと思う。個々のテーマについて詳しく知りたい場合には、それぞれのテーマについてもっと掘り下げて展示しているミュージアムがたくさんあるので補うと良いだろう。

この博物館は残念ながら1/29からリニューアルのため休館になるので、ギリギリ間に合って良かった。ボンにある現代史博物館の本家、Haus der Geschiteには20年以上前に一度行ったきりだが、また行きたくなった。