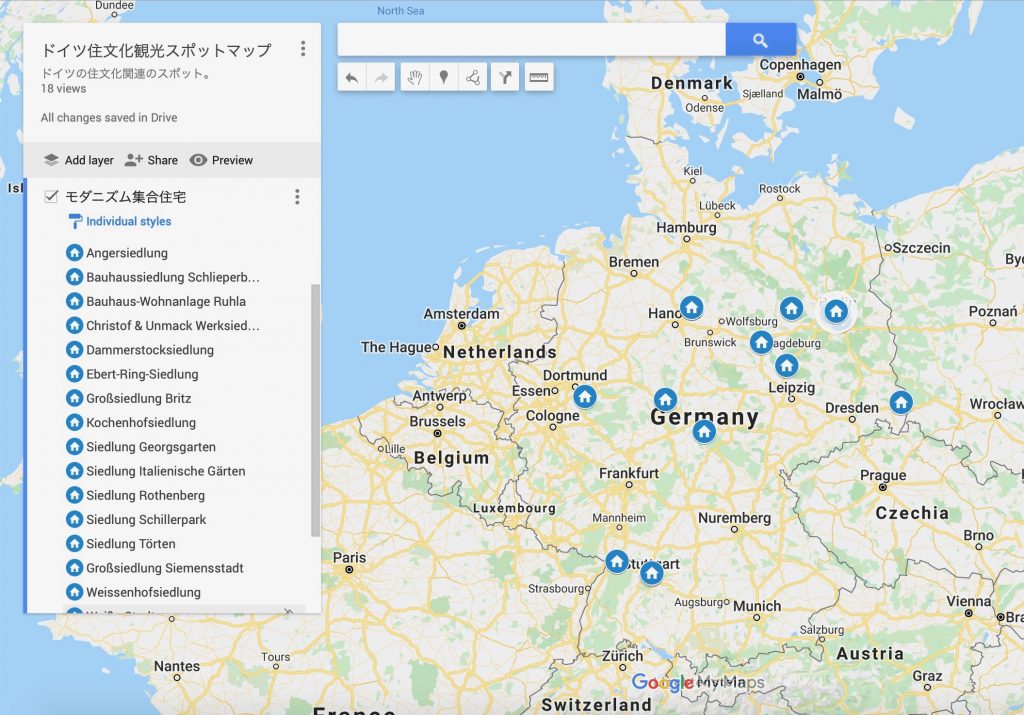

久しぶりに新しい観光マップを作成した。ここのところ、住文化をテーマにした博物館をいくつか紹介して来たので、ドイツ全国の住文化関連の観光スポットを集めてみた。これまでに作成した観光マップ同様、一般公開しているので、ドイツの住文化に関心のある方はぜひ利用してね。

今回のマップのカテゴリーは、「住文化博物館」「野外博物館」「労働者コロニー」「田園都市」「モダニズム集合住宅」「ナチ時代の住宅地」の6つ。博物館だけでなく、集合住宅もドイツの住文化を知る上で欠かせない。住文化は建築と密接に結びついているけれど、建築関連のスポットとのどこまでをマップ化の対象にするかの線引きがなかなか難しかった。住文化観光マップなので、「人々の暮らしの場」としての建物であることを基準に、一般住居とその集落に対象を絞ることにした。したがって、お城の博物館などは対象外です。

最初のカテゴリー「住文化博物館」には実際に住居として使われていた建物を利用した博物館などをまとめた。たとえば、以下のようなタイプの博物館ね。

博物館によって展示する住文化の時代や社会層が異なる。また、地域によっても住文化に違いがある。マップに登録した博物館の他、各地の郷土博物館もその土地の住文化を知るにはうってつけだ。ただ、郷土博物館は数が多すぎてとても網羅できないので、マップにはその一例のみ含めた。ほとんどの町に郷土博物館があるので、行く先々で訪れてみるとその土地の伝統的な住・生活文化が把握できる。その地方で豊富に採れる建材を使った建物や民族衣装など特色あるものが見られるので、見比べると楽しい。

個別の博物館だけでなく、集落ごとオープンエアで展示する野外博物館もたくさんある。野外博物館にはもともとある集落をそのままミュージアム化したものと、地方の歴史的建造物を一箇所に集めたテーマパーク的なものがあるが、どちらも面白い。テーマパーク的な博物館には各種体験コーナーがあったり、年間を通じてイベントも催しているので子ども連れで行くのも楽しいと思う。古代ローマやケルトの住居跡を利用したテーマパークもたくさんあるけれど、そこまで時代を遡ると考古学の範疇に入るので、今回のマップでは中世後期以降のものに限定した。考古学観光スポットマップは別に作成してあるので、合わせてどうぞ。私が訪れてとても気に入ったヴェントラントの野外博物館を以下に紹介しよう。

次のカテゴリーは「労働者コロニー(ArbeitersiedlungまたはWerkssiedlung)」。ドイツでは19世紀後半から企業が労働者用の住宅を建設するようになった。産業革命以降、農村から多くの人が労働者として都市に流入して都市の人口が急激に膨れ上がり、深刻な住宅難を引き起こした。労働者の多くは賃貸バラック(Mietskaserne)と呼ばれるじめじめした不衛生なアパートに住み、病気が蔓延していた。大規模企業は工場の近くに住宅を建設し、社員に健康的で文化的な生活環境を提供するようになったのだ。いわゆる社宅である。エッセンの重工業企業、クルップ社が建設した労働者コロニー群は特に有名だ。

ドイツの建物は耐久性が高いので、この時代に作られた労働者コロニーの多くは補修や改築を経て現在も住宅として使われている。いろんなスタイルの社宅があるので、外から見学すると面白い。でも、人が住んでいるので、建物にあまり接近したり内部を覗き込んだりするのはNG。全国にかなりの数の労働者コロニーがあるので、歴史的に重要で文化財として保護されていているものをピックアップした。

ドイツには英国の社会改革者エベネザー・ハワードが提唱した田園都市のコンセプトに基づいて建設された住宅地も多くある。ドレスデン近郊のドイツ初の田園都市ヘレラウが有名だが、クルップ家も田園都市型の労働者住宅を建設している。

次は「モダニズム集合住宅」。ワイマール時代にはバウハウスなどモダニズムの建築家が機能的で合理的なスタイルの集合住宅を建設した。モダニズムの集合住宅は日本では「ジードルンク(Siedlung)」と紹介されることが多い。ベルリンのモダニズムの集合住宅群はUNESCO世界遺産に登録されている。ベルリン以外ではフランクフルトやデッサウが有名だが、ザクセン州ニースキーにこんな木造モダニズムのジードルンクを見つけて、とても気に入った。

最後は「ナチの時代に建設された住宅」。この時代にも住宅は建設されているけれど、住文化の文脈で注目されることは少ない。「血と土(Blut und Boden)」というナチの民族主義的なイデオロギーのもとに建設された住宅地をいくつか見つけたので登録した。

他にもたくさん観光マップを作っているので、カテゴリー「マップ」からアクセスしてみてください。